Грустные годы

Грустные 1990-е годы... Нет, я не о политическом раздрае и обнищании людей, не о политике и не о быте. Я совсем о другом: уезжают друзья. Кто бежит в спешке трёх дней, когда контрреволюция в очередной раз показала зубы и под музыку «Лебединого озера» пьяный бывший комсомольский вождь объяснял, кто и как будет править страной. Одного этого выступления было достаточно, чтобы отвратить любого нормального человека от всего президиума, сидевшего перед экраном и ворвавшегося беззастенчивой бандой в наши тесные дома... А кто-то уезжал, добившись вызова, паспорта, визы, куда угодно, только бы из этого болота, а по сути — из родного дома. Грустно. Когда уезжает человек, а тем более друг. Провожание грустно. Сентиментально. Слёзно. Хмельно. Безнадежно — будет ли новая встреча?

Мы втроём еле бредём по Манежной площади: моя жена Рита, Вадим Перельмутер и я. Говорит один Вадим — он будто вернулся из Серебряного века и на перепутье заглянул в столицу по дороге на Запад, в Европу, как это бывало в те годы, и рассказывает нам совершенно необыкновенно.

Он вдохновляется своими же словами и будто только что расстался с Блоком, с которым говорил о Фофанове и Ахматовой, а предполагает встретиться с Рильке и Верленом, чтобы выяснить кое-какие необходимые ему детали их творчества. Он читает нам их стихи, он перемешивает их со своими посвящениями, со своими мыслями по поводу перевода и публикации. Мы гуляем долго, и нас не тянет зайти куда-то в кафе, посидеть, перекусить... Нам троим так хорошо, что мы не представляем себе, как можно оборвать беседу. Это вдохновенные минуты, неповторимые и невоспроизводимые.

И мне вспоминаются слова Александра Сергеевича не то к Павлу Воиновичу, не то к Соболевскому, где он сожалеет, что не записал там же, по дороге в Тригорское, диалог из сцены с Мариной Мнишек в «Борисе Годунове». Он был уверен, что такое не забудется, но... когда потом создавал эту сцену, с грустью понял, что та, которую сочинил на берегу Сороти, была куда интереснее и удачнее...

Милый Вадим! Мы любовались им и потом долго были под впечатлением этой встречи, этой беседы, нет — лекции по истории литературы конца XIX и начала XX веков. Я не спрашивал потом Вадима, вспоминал ли он аналогично, но как-то в разговоре по телефону, когда он жил уже в Германии, то сам упомянул: «А помнишь, мы тогда здорово погуляли, правда?» Это было буквально накануне его отъезда, кажется, за несколько дней.

Пытаюсь вспомнить, как мы познакомились. На вечере «Магистрали» в квартире Цветаевой? В Союзе писателей после его окончательного развала? В какой-то редакции? А сошлись просто и естественно, будто мы знали друг друга много лет и долгое время не виделись, а вот повезло встретиться и никак не можем наговориться!

Может, он приезжал ко мне домой в Москве или на дачу? Тоже не восстановить, потому что кто-то упёр мою общую тетрадь большого формата, которую впору назвать Мишкоколой, наподобие «Чукокколы» Корнея Ивановича. Может, она потерялась в раздрае лихих лет?..

А там были рисунки Рубена Варшамова, Серёжи Тюнина, Григория Израилевича Цейтлина и нотные строчки Николая Пескова, Олега Хромушина и Сергея Баневича, автографы Вики Яглинг и Михаила Плетнёва, который по диагонали разлиновал большую страницу нотоносцем, и они вместе с Викой напели что-то и нанесли ноты на бумагу. А были пустые листы с мелким шрифтом, начертанным внизу: «…резервирую для будущего посещения. В. Лопухин», роспись Севы Абдулова, Алексея Николаевича Покровского, Юлии Абрамовны Пекелис. Если Вадим приходил, значит, и его автограф был там! Авось найдётся...

Вадим писал умные, наполненные стихи, иногда мне казалось — с длиннотами. Знания переполняли его, и он должен был делиться ими, чтобы выдержать этот напор изнутри. Он судил резко, добро, коротко и точно. И не было такого имени в литературе, что прошло бы мимо него, — я же не говорю о появившейся на книжных прилавках так называемой женской прозе и, по-моему, вседозволенной поэзии. Вседозволенной — не о цензуре, а о художественном отборе и редакторе: они отсутствовали напрочь, и на прилавок вываливалась графоманская селевая масса, изданная безобразно и ничего не стоящая по сути.

Вадим писал умные, наполненные стихи, иногда мне казалось — с длиннотами. Знания переполняли его, и он должен был делиться ими, чтобы выдержать этот напор изнутри. Он судил резко, добро, коротко и точно. И не было такого имени в литературе, что прошло бы мимо него, — я же не говорю о появившейся на книжных прилавках так называемой женской прозе и, по-моему, вседозволенной поэзии. Вседозволенной — не о цензуре, а о художественном отборе и редакторе: они отсутствовали напрочь, и на прилавок вываливалась графоманская селевая масса, изданная безобразно и ничего не стоящая по сути.

Потом уже мы общались через границы: Вадим осел в Германии, в начале 2000-х у него родилась дочка, и всё реже и реже шли письма. Не знаю почему. Но иногда тянет позвонить по скайпу, и я уверен, что промежуток лет не почувствуется в разговоре, разве что удивит возраст его дочери и появление моего правнука!

Вадим! Прочтёшь — отзовись!

А он, мудрец, предвидел и написал «Промежуток».

На памятники в профиль и анфас

Желающих полно, да пьедесталов мало.

В несовершенстве, близком к идеалу,

Не нам решать, что будет после нас.

Особенно в такое время года,

В какое всё, что есть, как бы

вразброс и врозь,

Ничто не кончилось, ничто

не началось,

И городить не стоит огорода.

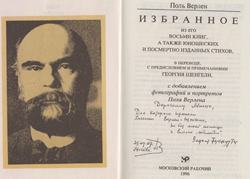

Это из книги «Пятилистник», подаренной в конце 1990-х. Я перечитываю её порой: там всё про нас, и возвращение в прожитое прошлое порой очень грустно. А вот и другая книжка с автографом Перельмутера: Поль Верлен, «Избранное» из его восьми книг, а также юношеских и посмертно изданных стихов в переводе с предисловием и примечаниями Георгия Шенгели.

Привел полностью длинное название этой книги, собранной и представленной читателю благодаря подвижническому труду Вадима Перельмутера. Он рассказывает об этом уникальном издании в послесловии, и хотелось бы привести его целиком, чтобы подтвердить ставшую банальной истину и фразу: «Рукописи не горят». Да, это так, когда находятся такие энтузиасты, как Вадим Перельмутер. Вот как он пишет: «Среди неизданных работ Георгия Шенгели эта папка выглядит неожиданной и загадочной. Беловая машинопись, тщательно вычитанная и выправленная, пронумерованная — словом, полностью и безупречно подготовленная к печати. На титульном листе — дата: 1946. Под предисловием — чуть более ранняя: IX/1945».

Уверен, что читателю интересно целиком ознакомиться с детективной историей издания этой книги, которую рассказывает Вадим Перельмутер. Наше поколение знает, как в Советском Союзе умели «не пущать». Вадим пишет так о найденной им в архиве этой рукописи: «Простейшее объяснение: дескать, счёл сделанное неудачею, потому и отложил, убрал с глаз долой — не проходит. Во-первых, ни одного тому подтверждения — ни в дневнике, ни в письмах. Во-вторых, «провалы» свои Шенгели бестрепетно уничтожал, как было с переводами из Гейне...» и так далее.

Перельмутер объясняет, почему, очевидно, Шенгели даже не сделал попытки издать книгу. Да просто потому, что как раз тогда, когда работа была завершена, грянуло печальной памяти постановление ЦК ВКП (б), началась травля Ахматовой, Зощенко и иже с ними, натурально перешедшая в борьбу с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом — под скрежет железного занавеса. Трудно остановиться, но приведу завершающий послесловие абзац: «Только теперь, через полвека, пришёл её черёд. Утешимся, что могло быть и хуже. А так у нас есть возможность над страницами её отметить столетие со дня смерти Верлена. А заодно, с простительно небольшим опозданием, век со дня рождения Шенгели. Уже немало...»

Хочется сказать в заключение. Бальзак говорил, что истинный талант — это умение восхищаться талантом другого. И Вадим Перельмутер не только отдаёт дань уважения и восхищения Верлену и Шенгели — он любит их! Он действенно любит их, помогает их труду, таланту достичь слушателя, читателя. Что же может быть дороже для художника-творца!

Думаю, что этот небольшой размышлизм довольно ясно рассказывает о том, как было. Как жили и творили художники в глухие годы диктатуры. Ради того, чтобы восстановить справедливость, и была затеяна серия об автографах.

Михаил САДОВСКИЙ, Россия

Комментарии:

Добавить комментарий:

Добавление пустых комментариев не разрешено!

Введите ваше имя!

Вы не прошли проверку на бота!